|

|

|||||||||||||||||||||

|

Präsentation

der zentralen Lernschritte ist

der zweite Hauptpfeiler des Projekts "Medienintegrierter

Deutschunterricht. Eigenständig lernen mit Bild, Ton

und Text". In folgender Darlegung möchte ich die

medienspezifische Argumentation vorerst noch

zurückstelllen zugunsten einer unorthodo-pragmatischen

Darstellung mit Beispielen von überraschend

aussagekräftigen Schülerarbeiten. Diese

demonstrieren, wie Bild und Text einander gegenseitig

stützen und bedingen. Fragwürdig bleibt dabei

allerdings die folgende, auf wenige Beispiele verkürzte

schriftliche Darstellung all der vielfältigen, oft

höchst kreativen Entdeckungen und Lösungen nur

schon im Vergleich mit der schon viel angemesseneren

Präsentation im Kongress-Treffpunkt 19 vom 3. 10. 96,

wo sich mit Tonband, Dias und Videofilmen die

kreativ-kognitiven Leistungen greifbarer fokussieren

liessen. Dennoch dürften auch in der Beschränkung

auf "zeichnungen" wesentliche Grundzüge einer von

diesem Modell favorisierten Wandlung des fachdidaktisch

engen Textbegriffs zum bereichsdidaktischen Text als einem

Gefüge von Bild, Ton und Sprache sichtbar werden.

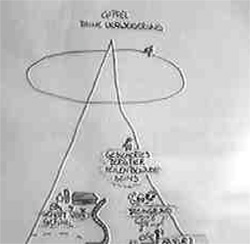

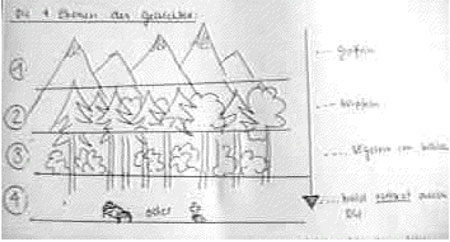

Ähnlich macht

auch eine Zeichnung zu Goethes Gedicht "Ein Gleiches" vier

Ebenen sichtbar und bewusst, wie unter "allen Gipfeln"(der

obersten Ebene) in der zweitobersten Ebene der letzte Hauch

ausgehaucht, dann in der vorletzten der Vogelsang

ausgeblendet und in der letzten der Blick ins Grab

geführt wird, Dieses Bild/Text-Verhältnis drint

aber spürbar tiefer ins Gedicht ein, spürt

Sinnstrukturen auf, indem es sie bildlich ausformuliert: Ein

Gleiches (Johann

Wolfgang von Goethe, 1749-1832)

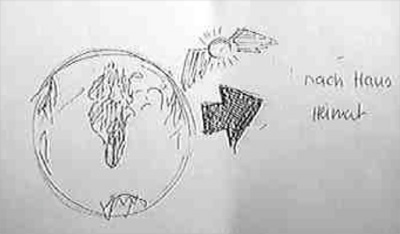

In einer weiteren

Zeichnung nimmt eine Schülerin bei Eichendorffs

"Mondnacht" die moderne Sicht einer Satelittenkamera ein und

sieht aus dem All zu, wie der Wolkenhimmel sich still zum

Kuss der Erde zuneigt und wie die Erde im

Blütenschimmer von ihm nun träumt. Damit ist der

Schülerin "zeichnend" eine neue, kosmische Deutung

geglückt, die man "lesend" kaum je entwickelt; so kann

sie selbst den Flug der Seele "als flöge sie nach Haus"

eigentümlich klar darstellen. Offensichtlich entwickeln

sich solche Zeichnungen rasch über blosse

texterläuternde Lesehilfe hinaus; sie ermöglichen

eine eigenständig-textgetreue, aber heutig-aktuelle

Vorstellung, die nicht minder grossartig ist als die

damalige Sicht einer zeitgenössischen Leserin aus dem

Gras heraus auf den Kuss der Himmelswolke am Horizont. Diese

bildnerische Funktion wächst aus der Lesehilfe heraus

und steigt ganz beiläufig auf zu einer zweiten

Funktions-Ebene, die man wohl Anverwandlung durch eigene

Anschauung nennen müsste. Mondnacht

1.Strophe (J. v. Eichendorff) Mondnacht

(1834) Es war, als

hätt der Himmel Interessant ist auch

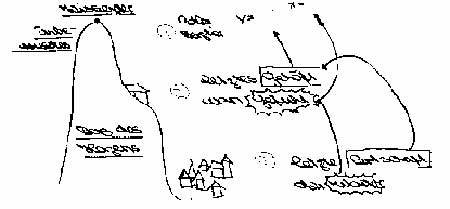

die Verwendung der Zeichensprache eines andern

Codes(Sprechblase der Comics), die von einer weiteren

Zeichnerin noch viel freimütiger für Brechts

"Pflaumenbaum" benutzt wird. Die analytische Schärfe

ihrer im Stil von Kinder-Zeichnungen gehaltenen Bilder wird

dabei bei der Original-Präsentation in Form eines

Diavortrags weit stärker betont, weil die

entsprechenden Zeilen zu den einzelnen Bildern eindringlich

vorgelesen und jeweils mit brüskem Gong markiert

werden. Man könnte eine solche dritte Funktionsstufe

wohl Verstehen durch Übersetzen nennen. Der

Pflaumenbaum Am weitesten aber gehen wohl Bilder, die die gedankliche Abstraktion der Gedichte in szenische Wahrheit über- und gleichzeitig weit über den Text hinausführen, wie eben nur Bilder solchen sprachlichen Gebilden oder Prophetien Raum geben können, so im nebenstrehenden Gedicht "Arche Noah I" von Claudia Storz: "Aussteigen. Ein leeres Land - ein neuer Pfad" (she. hochformatiges Schlussbild). Es fällt nicht leicht, diese Funk-tion autonomenNachschaffens noch von unabhängigem Neuschaffen zu trennen; dennoch ist sie das Resultat produktiver Auseinandersetzung, zumal die Schülerin ihre Bilder mit Hilfe eines analytischen Plans konzipiert hatte:

Schwieriger wird diese Frage nach den kognitiven Leistungen bildnerisch-tonlicher Gestaltung aber bei szenischen Lösungen und bei Videokreationen. Ausdrücklich verlangt wird ein bestimmtes Medium in all den acht Semester-projekten nur ein einziges Mal, und zwar für den Video-Lehrfilm zum Thema "Eigenständiges Lernen"(4. Semester). Mit dem Beschrieb eines einzigen Beispiels einer Video-Installation muss ich es hier bewenden lassen. Das Gedicht "Alle Tage" von Ingeborg Bachmann wurde als szenisches Arrangement (Präsentation zur Phase II des Lyrikprogramms) erarbeitet, indem Bilder mit erläuternder Funktion(Laufbildzitate aus Hitlerfilmen geben die historisch Situierung) per Overhead links auf den schwarzen Vorhang projiziert werden, während ein Beamer eigene Laufbilder als auslegende Einblendungen(zu Beginn Laufbild-Kämpfe aus Computer-Spielen und gegen Ende heitere Kinder-Spielszenen auf Langholzschaukel) in die Mitte der Bühnenwand wirft; rechts aussen rezitiert ein Sprecher zu zu gebet-hafter Musik den Originaltext nüchtern, aber sehr langsam bei Kerzenlicht. Ich erwähne dies so ausführlich, weil solche Bildlogik alle Züge von kognitiver Kreativität aufweist. Diese szenische Präsentation wurde schliesslich (Phase III) als Endprodukt mit analoger Logik videographiert, wobei der Text zur selben gebetartigen Musik schreibmaschinenhaft eingetippt und immer wieder mit der Kerzenflamme überblendet wird; der Videoclip mündet in das herangezoomte Bild der Hoffnungs-Kerze auf der Spitze eines Aus-sichtsturms in eniem Aarauer Kinderspielplatz. Zwar ist gerade bei Video-Produktionen die Tendenz Richtung illustrativ-platter Abbildung von Textinhalten, in auffälligem Unterschied zu bildnerischen Umsetzungen, eher häufig; vielleicht hängt dies mit der bisher eher rudimentären medienpädagogischen Ausrichtung der Schule zusammen. Aber merkwürdig undiffe-renziert sind bisher fast alle tonlichen Produktionen ausgefallen, obwohl es seit langem schulmusikalische Erziehung gibt. Der Unterschied zwischen bildnerischer und musikalischer Usanz basiert vielleicht auf gesamtkulturellen Differenzen: zeichnen und malen glaubt jedermann zu können, Musik aber wird in sündhaft teuren Videoclips und mit perfektesten HiFi/Stereoanlagen reproduziert. Die reichste Vielfalt von Präsentations-Formen und didaktischen Einfällen ist hingegen im szenischen Bereich (Darstellendes Spiel) zu finden. Da reicht die Palette von Mitspiel-Theater (z.B. zur Vergegenwärtigung der Osterspielentwicklung von Ostersequenz über Osterfeier zum breitangelegten Osterspiel), über inszenierte Museumsführungen (für Max Frischs "Stiller"), Postenläufe (mit Rollenspielen zum Thema Körpersprache) und Brettspiele (Ratgeben und sich beraten lassen) bis zum dokumentarischen Theater (Nestroy kommentiert aus dem Jenseits die Schüler-Aufführung der "früheren Verhältnisse"). Und völlig selbst-verständlich werden auch Beiträge für das Internet oder CD-Brenner konzipiert und entwickelt. Die bisherigen

Ausführungen belegen eine, wenn überhaupt, allzu

simple Untersuchungsform: registriert, beschrieben und ein

bisscxhen geordnet wurden unsystematisch ausgewählte

Semesterprojekte verschiedener Klassen ohne jeden Versuch zu

Quantifizierung. Bestenfalls habe ich aber dennoch sichtbar

machen können, dass sich eine zuverlässigere

Auswertung dieses zentralen Interessenbereichs intermedialer

Didaktik durch einen praxisorentierte Forschung durch eine

Pädagogische Hochschule lohnen könnte. |

|||||||||||||||||||||

|

|